'Il swahili e la

politica di istruzione in Tanzania'

M.Toscano

in: Africa e Mediterraneo, 2.97

(Tratto da http://www.iuo.it/relaz_int/progetti/tecla/swahili/SWAHIL-pol-istr.html )

1.

Il swahili è una lingua africana parlata principalmente dalle popolazioni dell'Africa orientale e centrale. Si tratta di una lingua bantu (ramo minore della famiglia Niger-Congo) ma con forti influenze arabe e persiane.

2.

Due sono le principali teorie riguardo all'origine di questa lingua.

Secondo alcuni il swahili si originò a seguito dell'arrivo, sulle coste dell'Africa orientale, di Arabi e Persiani che, già molti secoli orsono avevano contatti commerciali con l'Africa orientale. Inizialmente i loro viaggi approdavano in Somalia, in città come Kismayu. Questi mercanti stabilirono rapporti con la popolazione locali attraverso i matrimoni. Dopo alcune generazioni questi prodotti di matrimoni misti arrivarono a costituire una nuova cultura e una nuova lingua, di tipo Bantu-Persiano, ma con più tendenza al Bantu.

Più tardi anche gli Arabi cominciarono a stabilire rapporti commerciali con l'Africa Orientale e giunsero così ad influenzare la locale cultura Bantu-persiana già formata. Questa situazione diede origine ad una cultura tipica, la cultura Swahili. Per cui la lingua e la cultura swahili ha le sue radici nella cultura persiana, araba e bantu orientale. La parola swahili infatti è una parola di origine araba che significa 'de/dalla costa'. Molte parole swahili vengono dall'arabo o dal persiano, ma la presenza bantu resta quella dominante.

Secondo altri invece la lingua swahili era parlata dalle popolazioni bantu dell'Africa orientale già prima dell'arrivo di Arabi e Persiani, come dimostrano le più recenti scoperte archeologiche effettuate nella zona. Come qualsiasi altra lingua, il swahili fu influenzato da questa presenza e prese in prestito parole, non solo dall’arabo e dal persiano, ma anche da altre lingue.

La struttura del swahili difatti è tipicamente bantu e anche le parole prese in prestito devono essere swahilizzate prima di essere accettate nella lingua, anche se ci sono eccezioni in cui la forma originale è stata mantenuta.

L'influenza di altre culture è rilevabile nel lessico swahili. Guardiamo i numeri, per esempio. Alcuni sono bantu (uno moja , due mbili , tre tatu, quattro nne, cinque tano, otto nane, dieci kumi) e alcuni sono di origine araba (sei sita, sette saba, nove tisa). Alcune parole molto comuni sono di origini persiane (es.: chai tè, serikali governo, diwani consigliere), portoghese (es.: meza tavola, pesa denaro, kasha cassa, mvinyo vino). Le tracce lasciate dalla dominazione tedesca sono poche (es.: shule scuola) mentre molte sono invece le parole prese dall'inglese (es.: baiskeli bicicletta, basi bus, kompyuta computer).

La migrazione verso il sud della popolazioni swahili aiutò a diffondere la lingua nelle regioni che ora sono costituite dal Kenya, Tanzania, Malawi e Mozambico. Le vie commerciali verso l'Africa centrale diffusero il swahili in Zaire, Uganda, Congo, Burundi, Rwanda e nella Repubblica Centroafricana.

I tedeschi, durante il periodo della loro dominazione nell’allora Tanganyika, contribuirono molto allo sviluppo della lingua. I governanti tedeschi e i missionari cristiani scelsero il swahili come lingua di comunicazione con la popolazione locale e ciò contribuì molto alla diffusione della lingua in quella che ora è la Tanzania.

3.

Il swahili è attualmente la lingua nazionale in Tanzania, Kenya, Uganda. E' diffuso principalmente in Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Zaire orientale e nella parte settentrionale del Malawi settentrionale, del Mozambico e dello Zambia. In misura minore è usato anche da alcune popolazioni del Congo Brazaville, nel Sudan meridionale, nelle isole Comore, nel nord del Madagascar e in alcuni stati del Golfo persico.

Il swahili è dunque lingua franca (lugha rasmi) in Africa Orientale. E' parlato da circa trenta milioni di persone, per la maggior parte dei quali è seconda lingua. Solo 300.000 parlanti sono monolingui, ossia solo l'1,8% del totale dei parlanti. Il restante 93,7% sono bilingui. Di tutti i parlanti swahili solo per 5 milioni è la prima lingua, per gli altri è una seconda lingua.

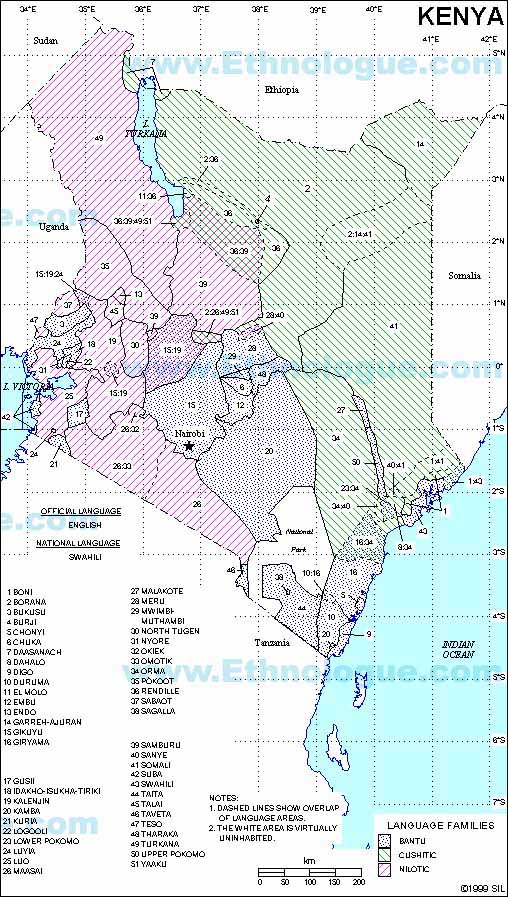

In Kenya il swahili conta dodici milioni di parlanti, come prima e seconda lingua. Ha molti i dialetti, tra i quali, più importanti, il bajuni, amu, mvita, pate, pemba, shamba, con una intelligibilità dal 50 all'80%, a seconda dei casi. Nell’area di Mombasa i parlanti swahili si riferiscono a se stessi col termine di arab o shirazi; in lamu invece usano il termine bajun. Il swahili è lingua nazionale, obbligatorio nell'istruzione elementare. L'alfabetizzazione è al 51%. Vi è una ricca letteratura classica e contemporanea.

In Zaire è lingua nazionale ed è seconda lingua per circa nove milioni di parlanti. Ha varianti dialettali (ituri, lualaba) e regionali e ad un pidgin, il kingwana. In Somalia, a Baraawe (Costa Brava), prima della guerra civile c'erano 40.000 parlanti swahili, ma molti sono ormai dispersi. Il swahili conta inoltre circa 3.000 parlanti nelle Comore, 6.000 in Mozambico, un migliaio in Sud Africa.

La maggior parte dei parlanti swahili sono in Tanzania, ma per la maggior parte di essi il swahili è appunto una seconda lingua. In Tanzania si parlano difatti qualcosa come 130 lingue, appartenenti a famiglie linguistiche diverse.

In Zaire è lingua nazionale ed è seconda lingua per circa nove milioni di parlanti. Ha varianti dialettali (ituri, lualaba) e regionali e ad un pidgin, il kingwana. In Somalia, a Baraawe (Costa Brava), prima della guerra civile c'erano 40.000 parlanti swahili, ma molti sono ormai dispersi. Il swahili conta inoltre circa 3.000 parlanti nelle Comore, 6.000 in Mozambico, un migliaio in Sud Africa.

La maggior parte dei parlanti swahili sono in Tanzania, ma per la maggior parte di essi il swahili è appunto una seconda lingua. In Tanzania si parlano difatti qualcosa come 130 lingue, appartenenti a famiglie linguistiche diverse.

Le altre lingue parlate in Tanzania appartengono alla famiglia Nilo-Saharan, ma a sottogruppi diversi come per esempio il Maasai (lingua Eastern-Sudanic 430.000 parlanti, molti bilingui), l'Iraqw (lingua cuscitica 360.000 parlanti), il Datooga, 200.000 parlanti, con un livello di bilinguismo molto basso. Sono presenti anche le lingue appartenenti alla famiglia Khoisan, come il sandawe (70.000 parlanti) e hatsa.

Il gujarati (famiglia indo-europea) con i suoi 250.000 parlanti è una delle lingue più vivaci della Tanzania. Usato dalle comunità indiane nelle proprie istituzioni religiose e scolastiche. L'arabo (famiglia afro-asiatica) è parlato da circa 200.000 parlanti di seconda o terza generazione; alcuni sono ormai diventati parlanti swahili nativi.

Anche l'inglese è elencato tra le lingue parlate in Tanzania. E’ usato come seconda lingua dai 500.000 parlanti ed è considerato come lingua madre da alcune comunità asiatiche residenti.

4.

Il swahili ha una ricca e antica tradizione letteraria. Esistono raccolte di narrativa orale in cui si riconoscono sia la tradizione narrativa arabo-islamica e indiana che quella autoctona. La letteratura scritta nasce inizialmente ad imitazione della letteratura della cultura dominante, quella islamica. Le opere principali sono difatti composizioni poetiche di argomento religioso e moralistico che si rifanno agli schemi compositi della prima poesia islamica. Anche nel sistema di scrittura si rifletteva l'influenza islamica; i primi testi scritti in lingua swahili sono in caratteri arabi con adattamenti alla fonetica swahili.

Furono i missionari i primi ad usare l'alfabeto latino per gli studi iniziali sul swahili e per le prime traduzioni di opere religiose cristiane; si erano difatti resi conto dell'importanza del swahili come mezzo per diffondere la religione cristiana. La loro influenza si fece sentire notevolmente nelle zone interne ma non ebbe molti effetti nell'area costiera dove la tradizione islamica era più forte. Il loro ruolo sullo sviluppo successivo della letteratura swahili in prosa non è quindi paragonabile al ruolo avuto dalla cultura islamica. Questo ruolo promotore fu ripreso più tardi dalle iniziative dell'amministrazione coloniale tedesca prima e britannica poi, entrambe decise ad utilizzare il swahili come loro strumento di comunicazione. Anche il sistema di istruzione adottò quindi il swahili come mezzo di insegnamento e si ebbe così una forte produzione di testi scolastici. Lo East African Swahili Committee, nel rispondere alle necessità di standardizzazione della lingua, decise di adottare il dialetto kiunguja coma base dello standard swahili. Una notevole produzione di testi scolastici, amministrativi, letterari, in parte traduzioni e in parte opere originali, scritti però da autori europei, furono quindi le prime opere scritte in swahili in caratteri latini. Fu questo il corpus dal quale si è poi sviluppata la letteratura swahili moderna, la cui prosa ricerca gli stili e le tecniche della narrativa occidentale.

Sviluppi recenti hanno visto il diffondersi straordinario di una letteratura popolare pubblicata da piccole case editrici locali. Dal '70 in poi si è dunque avuta un notevole aumento di pubblico locale, favorito dai bassi prezzi dell'editoria locale e dall'aumentare dell'alfabetizzazione. Questa tendenza si sta ora rapidamente invertendo a causa della crisi economica che ha investito anche il sistema di istruzione.

Mentre nella letteratura classica la poesia di argomenti religiosi aveva un posto preminente, nella letteratura contemporanea prevale la prosa con temi sociali e culturali.

Oltre che nel sistema di istruzione e nella produzione letteraria il swahili è usato dai mezzi di comunicazione. Vi sono vari giornali sia pubblici che privati: Kiongozi (il Cittadino) è senz’altro uno dei più noti. Molte stazioni radio hanno programmi in swahili. Voice of America, BBC, Radio Deutschewelle, Radio Vaticana, Radio Moscow International, radio Japan International.

Il swahili si va diffondendo anche al di fuori della sua area di diffusione. La canzone 'Liberian girl' di Michel Jackson ha dei versi in swahili. Nel famoso film di Disney 'Il re Leone' molti nomi dei personaggi sono swahili: simba leone, rafiki amico; anche la canzone hakuna matata è in swahili e significa 'non ci sono problemi', ossia 'va tutto bene'. Testi in swahili si trovano anche nel sito che cura la ‘Tanzanian Home Page’.

5.

L’ organismo ufficiale che si occupa della lingua swahili è il TUKI (Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili - Dipartimento della Ricerca Swahili, che fa capo alla Chuo Kikuu cha Dar es-Salaam - Università di Dar es-Salaam).

Il swahili è una delle lingue africane più insegnate a livello universitario; quasi tutti i dipartimenti di africanistica, anche in Africa, hanno un insegnamento di swahili. Vi sono numerosi manuali didattici e vari dizionari bilingue nelle principali lingue. Di recente sono usciti anche due dizionari monolingue, esiste anche un progetto di dizionario on-line, attualmente fermo per mancanza di un curatore stabile.

Informazioni sul swahili sono reperibili sul sito ‘Swahili Language Learning Resources’ del CALL (Center for the Advancement of Language Learning) .

6.

Come in molti altri paesi africani, anche in Tanzania, le istituzioni religiose islamiche e cristiane hanno avuto un ruolo importante nel processo di alfabetizzazione. Prima del periodo coloniale le piccole comunità musulmane lungo la costa mantenevano scuole coraniche il cui scopo principale era appunto quello di diffondere la lettura del Corano. E poiché il Corano non poteva essere tradotto, la necessità dell’uso dell’arabo limitava la diffusione della pratiche della scrittura e lettura ad un circolo di utenti molto ristretto.

Allo stesso modo i primi centri missionari si dedicarono all’istruzione stabilendo buoni livelli di alfabetizzazione. I piccoli villaggi nei cui vi erano centri missionari avevano quindi un buon tasso di alfabetizzazione, ma lo stesso non si poteva dire del livello nazionale. Quando, nel 1890, il controllo fu preso dal governo coloniale tedesco, la prima preoccupazione fu di preparare dei buoni funzionari locali. In linea con la loro linea politica di governo diretto essi addestrarono parlanti swahili come akida ossia amministratori, oltre come interpreti e artigiani. Al governo tedesco nel 1919 si sostituì quello britannico, con una più chiara politica di istruzione per le comunità africane. La politica britannica di governo indiretto richiedeva che le comunità locali divenissero autonome per quanto concerneva l’organizzazione dei propri bisogni di istruzione e ciò portò al lancio di un vero programma di istruzione piuttosto che a programmi di alfabetizzazione. L’esperienza della Seconda Guerra Mondiale aveva dimostrato quanto fosse fondamentale il poter comunicare per iscritto. Nel 1944 fu quindi lanciato un massiccio programma di alfabetizzazione di massa. La successiva fase di implementazione del programma dipendeva però molto dalle condizioni economiche locali e ciò ne ridusse l’efficacia in Tanzania.

7.

La Tanzania ha fatto seri sforzi affinché tutti i suoi cittadini possano parlare il swahili che è uno dei principali elementi di coesione del paese.

Fin dalla propria indipendenza, nel 1961, la Tanzania ha creduto nell’importanza dell’istruzione per il proprio sviluppo economico e sociale. Già dal 1954 infatti, il TANU (Tanganyika African National Union) chiede al governo coloniale di istituire istituti tecnici professionali e di avviare misure per assicurare l’istruzione di tutti i ragazzi in età scolare. La stessa dichiarazione di Arusha, nel 1967, mette un forte accento sull’importanza dell’alfabetizzazione come strumento per promuovere lo sviluppo economico e sociale.

8.

Particolare attenzione riceve la scolarizzazione della popolazione femminile. Benché la percentuale femminile nelle scuole è cresciuta dal 34% nell'81 al 44% nel 1994, le donne sono solo il 20% della popolazione studentesca. Una certa discriminazione tra i sessi era presente nei programmi del periodo coloniale. Le ragazze vengono mandate a scuola per poter aspirare a matrimoni con persone istruite, in quanto ciò significa in genere condizioni di vita migliori. Dal 1957 vi cominciò ad avere attenzione al problema dell’istruzione femminile come tale; nel 1960 difatti il 92% delle donne sopra i 15 anni era alfabetizzato, contro il 73% degli uomini. Si è visto così che, nei programmi di alfabetizzazione degli adulti, le donne sono più numerose ma hanno anche una percentuale di abbandono maggiore.

9.

Molto dibattito vi è sul concetto di ‘alfabetizzazione’. In Tanzania il termine indica la capacità di scrivere una lettera per i bisogni familiari, leggere un giornale, riempire un modulo. Sono stati individuati quattro livelli di alfabetizzazione degli adulti; solo al quarto livello una persona è considerata effettivamente alfabetizzata. Questo criterio sottolinea capacità collegate alla scrittura più che a capacità legate alla comunicazione, che in un contesto come quello tanzano può essere più importante.

10.

Nel 1950, il Department of Social Development si impegnò in un programma di alfabetizzazione degli adulti, in particolare delle donne, nelle aree rurali allo scopo di migliorare gli standard di vita. Analisi successive però sottolineavano come il fattore istruzione, da solo, non fosse sufficiente a portare migliorie, ma andava combinato con l’offerta di altre opportunità. Nel frattempo iniziò il dibattito sulla definizione di ‘functional literacy’ per definire il livello di alfabetizzazione accettabile e/o ottenibile. Nel 1967 l’UNESCO lanciò il programma EWLP (experimental World Literacy Programme) a cui parteciparono sette paesi africani, uno dei quali era la Tanzania. Come conseguenza di questa campagna, il tasso di alfabetizzazione in Tanzania passò dal 20% del 1960 all’80% nel 1980; un tasso molto alto se paragonato agli altri paesi africani. Il termine kisomo chenye manufaa ‘functional literacy’ è ancora usato nei programmi tanzani, basati soprattutto sulla formazione di formatori di insegnanti volontari, con contenuti tesi soprattutto all’acquisizione di conoscenze pratiche (agricoltura, allevamento, etc.). Furono organizzate delle classi e fu approntato materiale didattico ma il procedimento di differenziazione sociale che stava avvenendo nel paese a seguito di un primo sviluppo economico causava scontento tra coloro che non vedevano migliorie alle loro condizioni. Nel ‘67 fu dunque lanciata una campagna di ‘Education for Self -Reliance’ per rispondere ai necessari mutamenti del sistema di istruzione; lo scopo era quello di alfabetizzare la popolazione in modo da renderla partecipe ai progetti politici e sociali del paese. In sostanza però tutti i programmi di istruzione fino ad ora attuati non sembrano incidere in maniera radicale sul miglioramento delle condizioni di vita. I rapporti parlano di miglioramenti continui nelle percentuali ma si tratta di dati non attendibili. Mentre la popolazione ha perso interesse nell’istruzione i responsabili dei programmi vogliono invece dimostrare di essere riusciti a sradicare l’analfabetismo. Vi sono difatti molti dati ricavati da test condotti in vari anni (1975, ‘77, ‘81, ‘86) ma, in genere, una volta fatti i test i programmi venivano poi abbandonati.

Lo sviluppo dell’istruzione è comunque difficile in aree rurali con popolazione molto sparpagliata ed è difficile avere scuole elementari a distanza di cammino ragionevoli. Un altro fattore da considerare è il fatto che i programmi vengono lanciati senza tener conto delle condizioni socioeconomiche delle aree interessate.

11.

L’importanza dell’istruzione degli adulti fu subito sottolineata dal presidente Julius Kambarage Nyerere che, già nel 1964, considerava più urgente alfabetizzare gli adulti in quanto la ricaduta sarebbe stata più immediata, rispetto alla ricaduta nei futuri cinque, dieci e anche venti anni dell’istruzione dei bambini. Dal 1970 al ‘75 ci furono le fasi preliminari della campagna che prevedano la creazione delle strutture logistiche e organizzative; sei distretti furono scelti per una prima sperimentazione; Ukerewe, Mafia, Masasi, Kilimanjaro e Dar es-Salaam. Le discussioni sul concetto di ‘literate’ e sui livelli conclusero che in una scala di quattro livelli chi raggiungeva il livello IV era ‘functionally literate’, ossia capace di leggere un giornale o i manuali del fai-da-te. Dal 1976 al ‘79 fu lanciato il programma di consolidamento. Il 1978 è stato di fatto l’anno con il più alto tasso di alfabetizzazione in Tanzania. Varie misure accompagnarono questo programma, tra le quali l‘istituzione di giornali rurali (Habari za Ihangiro, Hapari za Nyegezi, etc. ) poi confluiti nel Elimu aina Mwisho (‘L’istruzione non ha fine’ ....) Attenzione fu data anche all’apertura di nuove biblioteche, alcune pratiche delle quali hanno riscosso un discreto successo, come sedute di racconti per i bambini delle elementari; se ne contano 120 nel 1975.

Ma la misura di supporto più popolare sono i programmi radio per l’istruzione: Kisomo cha Redio (Alfabetizzazione tramite la Radio), Mwalimu wa Walimu (L’insegnante degli insegnanti), Tujindelezee (Aiutiamoci da soli) e, più popolare di tutti, Nyimbo za Kisomo (Canti di lezione). Un’altra misura fu la proiezione di film, con 4 stazioni mobili che giravano nei villaggi a mostrare documentari appositamente preparati. Un programma di apprendimento avanzato e un programma di istruzione per corrispondenza rafforzavano le azioni principali. Il piano di sviluppo a lungo termine (1987-2000) prevede seminari per i leader, mobilitazione degli organi di governo e di partito, istituzione di cariche specifiche, innalzamento di alcune posizioni di responsabilità di funzionari, emanazione di leggi specifiche per l’istruzione degli adulti.

12.

L’attenzione della Tanzania al problema dell’istruzione si vede anche dai molti studi sui fattori che influenzano la buona riuscita scolastica. In generale si fa notare che, benché vi sia un aumento degli istituti scolastici (4.000 nel 1971, circa 10.000 nel 1981) e della popolazione scolastica (3 milioni di studenti nel 1986, ossia l’86% della popolazione in età scolare), si nota però parallelamente una riduzione delle risorse disponibili e un conseguente scadimento della qualità dello studio e del rendimento scolastico in generale. Già nel 1978 il quadro generale del sistema di istruzione comincia a mostrare dei cedimenti. Classi costruite per 45 bambini ne ospitano 80, i banchi ospitano in media quattro bambini, ma spesso, nelle classi inferiori specialmente, molti bambini siedono a terra o stanno in piedi. Anche la percentuale di libri di testo per ogni bambino è andata progressivamente abbassandosi e questo no solo per ragioni economiche. Le scuole difatti, si mantengono con fonti governative, ma per molti costi fanno affidamento su risorse locali. Può capitare quindi che il responsabile di una scuola, vuoi per tema di ristrettezze future che per problemi di trasporto, non distribuisca libri che ha in magazzino. Un’altra causa, non ultima, è la riluttanza di docenti non sufficientemente aggiornati ad abbandonare i vecchi libri di testo a favore di altri per i quali non si sentono preparati .

13.

La Tanzania ha avuto uno dei tassi di alfabetizzazione più alti dell'Africa, dall'80% all'85%, tanto da ricevere il premio delle Nazioni Unite per la lotta contro l'analfabetismo. Ultimamente però la situazione va peggiorando. Nel 1986 il tasso di scolarizzazione tra gli adulti era del 90.4%; nel '94 risulta invece del 64% con tendenza a scendere ulteriormente. Se questa tendenza non verrà invertita il paese entrerà nel prossimo millennio con un tasso di scolarizzazione più basso di quando aveva al momento dell’indipendenza.

La causa di questa situazione è stata individuate nel programma di ricostruzione economico lanciato dal governo. Il Fondo Monetario Internazionale ha difatti sospeso gli aiuti alla Tanzania e, di conseguenza, il budget riservato all'istruzione si è ridotto del 40%. Contemporaneamente le tasse scolastiche sono raddoppiate a $10 al mese per gli esterni e $32 per gli interni. Con un introito medio di $20 al mese, per molte famiglie far studiare i figli è diventato un lusso. Molte scuole hanno ridotto i loro giorni di scuola dai 211 previsti a 58 e in molti casi vi sono state proteste e tumulti conto a causa della povertà dei pasti serviti nelle mense scolastiche. Ciononostante il numero delle scuole secondarie va aumentando; da 124 scuole nel 1989 a 177 nel 1993. In costante aumento anche il numero degli studenti: nelle scuole elementari da 78.500 nel 1992 a 82.964 nel '93; da 3.5 milioni nel '91 ai 3.7 milioni nel '93.

Le cause della riduzione del budget si sono viste immediatamente nei risultati degli esami degli ultimi anni. In uno studio del '96 che ha preso in considerazione la situazione dei tre anni precedenti. Gli effetti della malnutrizione (molte scuole non erano in grado di offrire un pasto decente al giorno, della mancanza di materiale scolastico e di docenti qualificato, si sono fatti sentire.

Uno studio del Programma di Sviluppo dell'ONU dice che la frequenza scolastica è diminuita dal 93% nel 1980 al 74% nel 1990. Il Ministero dell'Istruzione nel BEST (Basic Education Statistics in Tanzania) del 1995 dice che lo standard dell'istruzione è in netta discesa sia nelle scuole pubbliche che in quelle private. Il BEST riporta che nel 1990 il 7.7% degli studenti ha ottenuto la votazione più alta. La percentuale scende al 4% nel '91, al 3.4% nel '92, al 2.3% nel '93. I bocciati sono passati dal 20.4% al 22.4% nello stesso periodo.

La situazione è drammatica anche per quanto riguarda i docenti. Il 70% dei docenti delle scuole elementari sono sottoqualificati. La composizione ottimale del corpo docenti sarebbe del 40% di diplomati e 60% di laureati; in realtà solo il 17% dei docenti hanno un titolo qualificato mentre l'83% hanno solo un diploma. Anche la dispersione scolastica nelle scuole elementari è del 25-30% e solo il 18% continuano gli studi.

14.

E’ stato spesso enfatizzato il ruolo che le campagne di alfabetizzazione hanno avuto in Tanzania. L’indagine più estesa in questo campo (Ministry of Education, 1983) sottolinea come l’alfabetizzazione abbia messo in grado i Tanzani di usare tecnologie agricole più avanzate, partecipare maggiormente alle attività politica, curare di più la salute e l’igiene Si è notato che vari fattori possono influire sull’alfabetizzazione, come la disponibilità di materiali didattici, la preparazione dei docenti, l’irregolarità della frequenza saltuaria, l’alto tasso di abbandono. Il distacco tra quanto appreso e la pratica è anche importante per gli effetti. Si è notato per esempio che, mentre molti sanno indicare l’importanza di alcune pratiche agricole e igieniche, non prendono poi alcuna iniziativa per metterle in pratica. La conclusione è che quindi in molti casi uno approccio quantitativo sugli effetti della scolarizzazione non necessariamente comporta una corrispondente ricaduta sociale.

15.

Un altro problema considerato è l’analfebetismo di ritorno dovuto al fatto che la capacità acquisita è difficile da mantenere data la scarsità di occasioni di esercitarla; i giornali raggiungono difficilmente i villaggi e le biblioteche sono pochissime. In sostanza l’effetto dell’alfabetizzazione si può vedere in alcune pratiche di lavoro (per esempio i vantaggi delle semine anticipate, dell’allevamento selezionato, etc.) che però hanno avvantaggiato principalmente fasce di agricoltori più ricchi, i quali hanno potuto impiegare manodopera più selezionata.

16.

In linea di massima le conclusioni che si possono trarre da queste esperienze è che i programmi di istruzione possono funzionare se costruiti a partire da quei fattori che gli utenti stessi del programma individuano come loro problemi. In Tanzania per esempio si è trovato che l’utente più interessato ad un programma di istruzione non è il giovane (che anzi cerca addirittura di evitare la scuola) ma la donna di mezza età che ha già avuto una prima istruzione. Quest’ultima però è ormai considerata ai margini dei programmi di sviluppo sociale e non sarà quindi raggiunta dai programmi di istruzione,che sono invece mirate sui giovani. Un programma va quindi disegnato attraverso una discussione con gli utenti, una attenta preparazione dei libri di testo e un buon training dei docenti. fattori spesso trascurati.

17.

Il problema della scelta della lingua da usare come mezzo di istruzione nonché dell’uso della madre lingua è molto sentito nei paesi che sono passati attraverso l’esperienza coloniale. Anche se il periodo coloniale è stato breve se paragonato all’intera storia africana, i suoi effetti si fanno sentire anche nella sfera socioculturale. Per esempio, sovente il grado di istruzione è identificato con la capacità di usare la lingua della potenza coloniale; la lingua però era anche vista come uno degli strumenti più efficaci per imporre il dominio coloniale. La diffusa situazione di plurilinguismo di molti stati li portò, una volta avuta l’indipendenza, a propendere per il mantenimento della lingua coloniale, vista come una scelta più neutrale rispetto ad una scelta a favore di una sola delle tante lingue possibilmente parlate.

Vi sono comunque dei paesi in cui, per le loro particolari situazioni, non è difficile optare per una lingua indigena. I paesi in cui la stragrande maggioranza della popolazione è monolingue (per es. la Somalia) e paesi in cui si è sviluppata una lingua franca. Quest’ultimo è stato il caso della Tanzania dove, come abbiamo visto, il swahili è lingua madre solo per il 5% della popolazione ma è lingua parlata dal 90% della popolazione. Nel momento dell’indipendenza, nel 1961, l’inglese continuò ad essere lingua dell’istruzione, ma il Kiswahili divenne un importante strumento di istruzione nei primi sei anni della scolarizzazione. Durante gli anni ‘70 ci furono tentativi per sostituire il Kiswahili all’inglese nelle scuole secondarie a cause dei problemi che gli studenti avevano per l’uso di una lingua straniera. Il livello di competenza era a volte così basso che non era possibile usare l’inglese come mezzo di istruzione. Nel passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria molti studenti hanno problemi di rendimento in quanto non sono in grado di seguire la lezione o di esprimersi a sufficienza; molti studenti riferiscono di sapere le risposte ma di non essere in grado di esprimersi in inglese. In generale c’è una buona competenza passiva ma scarse capacità attive. Spesso per sopperire a questa situazione le lezioni vengono condotte in inglese ma la discussione si fa in Kiswahili. In generale gli studenti vedono di buon occhio l’uso dell’inglese nelle scuole superiori in quanto pensano che sia la conoscenza della lingua sia utile. Ci si è accorti però che gli studenti tendono a sovrastimare la loro competenza. In sostanza si può dire che questa situazione in cui gli studenti sono forzati ad esprimersi in una lingua che non è familiare è una sorta di violenza culturale. Inoltre sembra che si sia instaurata una dicotomia, un sorta di contrapposizione in cui la scelta possibile è tra inglese e kiswahili, dimenticando appunto che in Tanzania si parlano circa 130 lingue. Il dibattito adesso sembra spostarsi sull’importanza della possibilità di usare la lingua madre nei primi gradi di istruzione; ossia si comincia ad asserire che le lingue africane non devono essere neglette nel dibattito sui mezzi di istruzione.