|

Via Case Rotte e Palazzo Marino – Testo di Lisa Garavaglia e Guido Platania |

|||

|

|

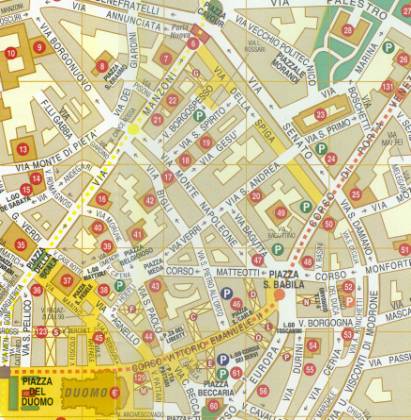

Da piazza

Belgioioso parte la corta viuzza di Via degli Omenoni (Omoni in milanese). La

strada è nota giusto per il palazzo degli Omenoni. Da lì si sbocca

in Via Case Rotte. E’ un nome un po’ strano che ha una ragion d’essere. |

. VIA CASE

ROTTE - Qui sorgeva il vasto complesso dei giardini dei

Torriani (o della Torre) che hanno dato a Milano diversi podestà, tra il 1200

ed il 1300. Tra questi ricordiamo Napoleone Torriani (vicino a stazione

centrale c’è Via Napo Torriani). La zona dei giardini arrivava fino alla

attuale Via Montenapoleaone. Nei giardini avevano posto i palazzi dei

Torrioni. Questi subirono dei saccheggi (a seguito della sconfitta subita a

Desio di Napo nella battaglia contro i Visconti). E furono definitivamente

distrutte a seguito della calata in Italia dell’imperatore Enrico VII del

Lussemburgo. I Torriani cercarono di opporsi con una congiura. Furono

lasciati soli e nel 1311 gli armigeri tedeschi sfondarono la resistenza

offerta dai rivoltosi e saccheggiarono, incendiarono e distrussero tutto il

complesso. Da allora restò il nome di Via Case Rotte |

|

|

Attraversata

Via Case Rotte, si raggiunge Piazza S.Fedele, dove c’è la chiesa di S.Fedele,

ed il centro culturale S.Fedele. E dove aveva sede, e penso abbia tuttora

sede il centro Paesi e Popoli delle Missioni. Ma, con la facciata, una volta ritenuta principale, su questa piazza c’è Palazzo Marino, con la sua storia |

PALAZZO MARINO – tra storia e leggenda

La storia di Tommaso

Marino e della sua più nota creatura, il palazzo attualmente sede

dell’Amministrazione Comunale, inizia ai primi del Cinquecento. Tommaso

Marino arriva a Milano nel 1546 con la moglie Bettina Doria e la sua numerosa

famiglia. Stabilitosi inizialmente a S. Fedele, nella casetta del fratello,

dopo una serie di lucrosi e spregiudicati affari, decide di costruirsi una

casa piu’ comoda ed inizia ad acquistare due case nell’area che verrà successivamente

occupata dal palazzo. Il disegno per questo

palazzo venne assegnato dal Marino

all’architetto perugino Galeazzo Alessi, che soggiornò a lungo Milano

lasciando tracce più o meno confermate della sua opera in San Barnaba, Santa

Maria presso San Celso, San Raffaele, San Vittore al Corpo, nel Sacro Monte

di Varallo e in Duomo (organi). Il suo stile, tratto dalle esperienze

manieristiche romane, più di scuola raffaellesca che michelangiolesca,

provocò una grande trasformazione nel gusto decorativo milanese estendendosi

a molti altri edifici (Certosa di Garegnano, Palazzo dei Giureconsulti) e

influenzando profondamente le arti minori (ceselli, nielli, ricami, vetri

incisi) sino alla fine del secolo e oltre. Un anno dopo la posa

della prima pietra (1558) l’ultraotantenne banchiere, in un eccesso di

megalomania che ne caratterizza costantemente la personalità, acquista

un’intera cava a Brembate da cui ottenere la materia prima per la costruzione

della casa. Dal ‘58 al ‘60 i

lavori procedono molto speditamente lasciando a bocca aperta i milanesi, che

insofferenti per la boria e i maneggi truffaldini del genovese (che pare

passeggiasse per Milano in una carretta interamente ricoperta d’oro),

inventano il motto: Congeries

lapidum, multis constructa rapinis (Accozzaglia

di pietre, costruita grazie a molte ruberie Le prime due profezie

si avverarono: il palazzo cadde in rovina a causa della vita dispendiosa del

Marino, che diede presto fondo all’ingente ricchezza accumulata, perdendo

pure la fiducia del Governo e di altri facoltosi clienti; poi venne

confiscato dagli Austriaci, che si aggiudicarono il dominio del Ducato di

Milano nel 1706, durante la guerra di successione al trono spagnolo. Ora i

milanesi attendono con paura l’avverarsi del terzo anatema. Molte leggende e favole popolari nacquero intorno

alle vicende del palazzo e della famiglia Marino, forse proprio perché il

ricco faccendiere era odiato a causa della sua avidità di denaro e detestato

dal popolo vessato dalle molteplici gabelle.

Si racconta che un giorno il conte, mentre camminava altezzoso per il centro

della città, vide uscire dalla chiesa di San Fedele una ragazza bellissima.

S’informò e venne a sapere che la ragazza si chiamava Ara, figlia di sua

Eccellenza Cornaro, patrizio veneziano. Tommaso Marino chiese

la mano della bellissima Ara, ma si sentì rispondere con un rifiuto. Il

patrizio Veneziano non avrebbe mai concesso in sposa sua figlia a chi non le

avesse offerto un alloggio degno dei palazzi della fastosa Venezia. Per

questo motivo il banchiere fece costruire un palazzo insuperabile per lusso e

splendore, come non se n’erano ancora visti in tutta Milano. Fu così che

riuscì a sposare la bellissima Ara. Il Marino volle che la sfarzosa reggia

sorgesse dove aveva incontrato per la prima volta la sua amata, di fianco

alla chiesa, in Piazza San Fedele. A differenza delle altre dimore milanesi, Palazzo

Marino è completamente isolato sui quattro lati, che danno su via Case Rotte,

piazza della Scala, piazza San Fedele e via Marino. L'edificio, con facciate

a intercolonni in cui si apre un portone fiancheggiato da colonne binate e

sormontato da un grandioso balcone, si eleva a tre ordini: dorico

l'inferiore, ionico il secondo, con lesene scanalate che scandiscono

finestre-balcone alternate a finestre rettangolari dal timpano curvilineo

spezzato, corinzio quello superiore, con erme sostenenti il ricco cornicione

di coronamento e finestre, sempre rettangolari, a timpano triangolare. Quella

su via Marino, a soli due ordini, doveva essere la fronte principale, poiché

rivolta verso il centro della città, ma come già detto non fu portata a

termine al tempo di Marino e fu completata solo nei decenni successivi alla

sua morte insieme al cortile che da essa si scorge. Vero capolavoro del

manierismo ed espressione piena dell'architettura alessiana è il cortile

d'onore: di forma quadrata, con doppio loggiato a colonne tuscaniche binate

in basso e a larghi pilastri scavati da nicchie e delimitati da erme al

superiore, presenta in quest'ultimo una decorazione fantastica a cariatidi,

mensole, vasi, greche ecc., che domina l'insieme con la sua esuberanza

plastica. Una grande fascia a greche separa il piano inferiore dal superiore.

Ricchissimo anche il cornicione, a festoni di fiori e di frutta, mascheroni e

cartelle barocche. Nel cortile sono raffigurate le fatiche di Ercole

(registro inferiore) e le Metamorfosi di Ovidio (registro superiore). Il

cortile secondario era previsto a giardino. Dal cortile d’onore si accede al

"salone delle feste", detto dell'Alessi, ritoccato nell'Ottocento e

in gran parte distrutto durante l'ultima guerra. Il salone d’onore viene

realizzato grazie al contributo di artisti genovesi , i fratelli Andrea e

Ottavio Semino. Nel soffitto Andrea Semino aveva dipinto le Nozze di amore e

Psiche nel convito degli Dei e aveva realizzato gli

stucchi sempre con storie di Amore e Psiche. Agli angoli del soffitto Aurelio

Busso aveva dipinto le Quattro Stagioni. Sotto il cornicione le Muse, Bacco,

Apollo e Mercurio affrescati da Ottavio Semino, alternate con bassorilievi

con le storie di Perseo. Sugli ingressi erano stati collocati i busti di

Marte e Minerva. Il salone d’Onore fu ritoccato nell'Ottocento ma e’ andato purtroppo in

gran parte distrutto durante l'ultima guerra.. |

||